Stefano Fusi. La volpe alla Ciribiciaccola

L’ho appena vista. Era proprio lei, la volpe. Un cane avrebbe guardato, magari sarebbe venuto verso di me, aggressivo, curioso o giocoso secondo il carattere, oppure avrebbe guardato in direzione del proprietario. Lei (lui?) no, via subito in fuga senza tentennamenti, senza girarsi, coda gonfia ondeggiante, zampe elastiche. Un bellissimo color fulvo, leggera e silenziosa a balzi fra gli alberelli, aggraziata e lieve. Fra giovani pioppi e querce, se l’è svignata. Non ho potuto neppure vederla in volto. Ma era lei.

Forse le ho rovinato una prima esplorazione periurbana. Chissà, arrivata dai campi schivando strade, tangenziali e svincoli, fossi e linee ferroviarie con tanto di muraglie protettive infestate dall’ailanto. Me la immagino di notte, a occhi sgranati, attraversare via San Dionigi sbucando magari da Chiaravalle o dall’attiguo Parco delle Rose. Una zona ancora a rischio per lei, anche se meno pericolosa di un tempo. A un chilometro e mezzo in linea d’aria da piazza Corvetto, a pochi chilometri da piazza Duomo, a un tiro di schioppo dall’abbazia di Chiaravalle. La prima cosa che mi è venuta in mente è dirle <<Non ti farò del male, ma stai attenta ai cani e agli umani>>. Ovviamente non le ho parlato, ma le ho inviato messaggi telepatici, in mancanza di altra forma possibile di comunicazione. Le ho spiegato dove siamo. Come tutti sicuramente saprete, parlare agli animali è possibile. Hanno un linguaggio diverso ma hanno un codice in comune con noi: le immagini mentali cariche d’emozione. Anche loro vedono; le menti naturali hanno un collegamento sottile fra loro e con quelle umane. Le immagini mentali degli animali sono diverse ma sicuramente in parte coincidono con le nostre, poiché hanno anch’essi gli occhi come noi. Dunque, possono almeno in parte capirci: le immagini sono energia e vibrazione. Non è una fiaba, è proprio così. Scientifico. Una scienza diversa da quella convenzionale, s’intende.

Questo non è un bosco ma un parco. Ci passa gente a camminare, a correre, in bicicletta. C’è da quando hanno costruito il depuratore delle acque. Sai, noi umani siamo proprio bestie. Sprechiamo, inquiniamo spargendo rifiuti e sostanze tossiche in terra, in aria, nell’acqua. Qui dove ti ho vista, prima del parco c’erano campi abbandonati e rogge dove scorreva acqua sporchissima e puzzolente. Quando passavo di qua in bicicletta, anche a fianco dell’abbazia che vedi là in fondo, dovevo scappare per l’odore e per le esalazioni.

C’è un bel vento. È ottobre, pomeriggio, c’è il sole ma non fa caldo né freddo. I pioppi cipressini in duplice filar del vialetto in terra battuta che porta fino all’abbazia festeggiano il tepore battendo le foglie fra di loro in un applauso discreto. Mi sono spostato su una delle poche panchine che stanno lungo uno stradello. Di fronte a me, fra alberi e tralicci, in lontananza si vede il Monte Rosa controsole e spuntano qualche palazzo di periferia stile anni Settanta mezzo sovietico mezzo cubista, la Torre Velasca, alcune punte di grattacielo ormai più alte della Madonnina. Alle mie spalle, l’abbazia, con la Ciribiciaccola slanciata, il campanile magico che lascia vedere il cielo oltre di sé e lascia passare il vento in attesa che torni la cicogna, simbolo dell’abbazia.

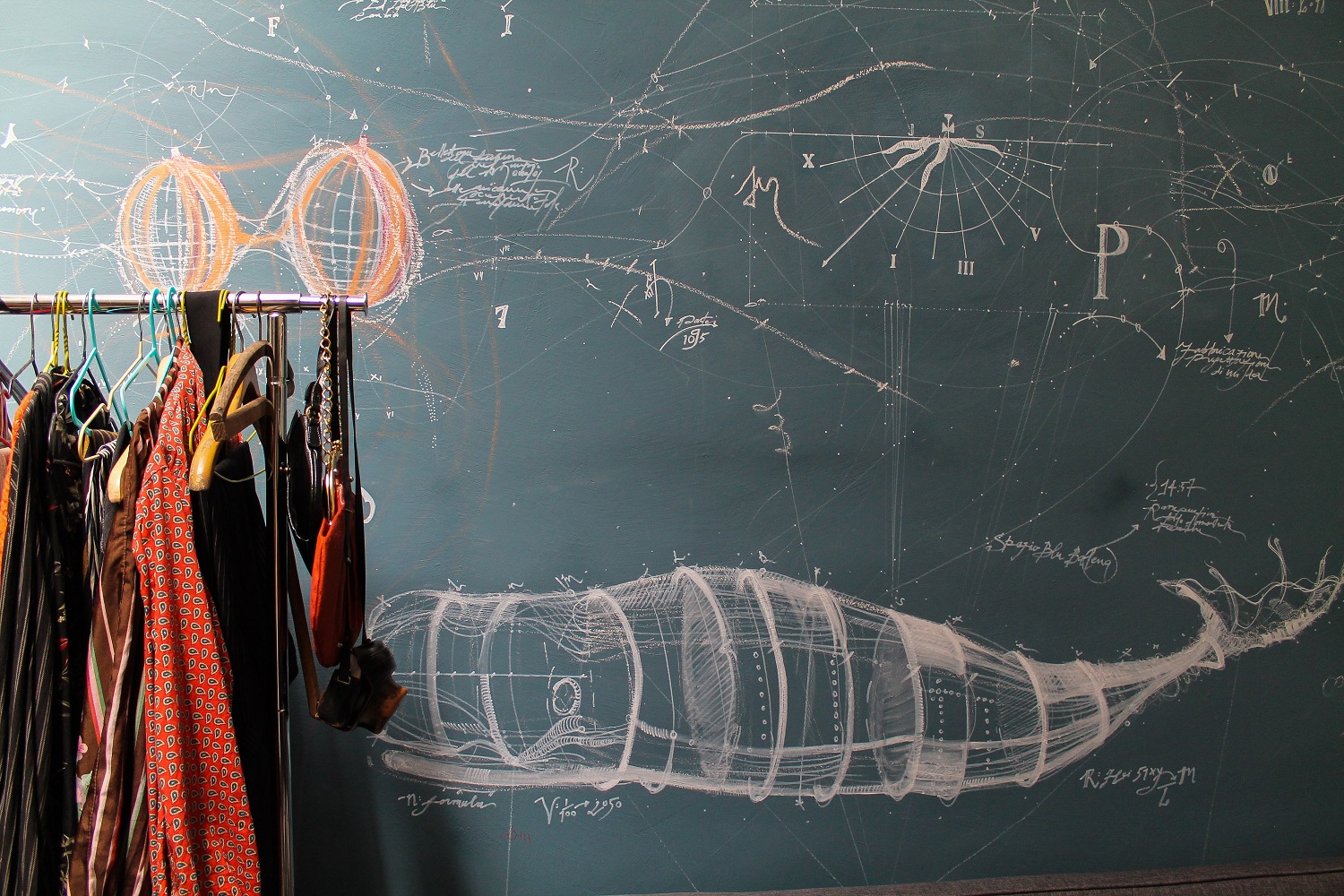

Leggiadra e benefica, la cicogna sta lì comunque in effige all’ingresso della bottega dei monaci a bilanciare il torbido Biscionaccio del centro e del Potere con la P maiuscola, fatto a immagine e somiglianza di famiglie danarose, catodiche o sportive che siano oggi. La cicogna, insomma, è l’altro simbolo di Milano, quello occulto, rotondo, dei margini della circonferenza. Quello volatile, appunto. Il polo naturale, la Madonnina green originale, più antica di quella dorata. Ma la conoscono in pochi. Vuoi mettere con la gloriosa immagine in cima alle guglie?

Il campanile è traforato, lascia vedere l’azzurro dietro di sé. È cielo nel cielo, poggiato per terra, nel verde. È trasparente, come non sono i maneggi del Biscione in centro: là c’è isolamento in alto, potere, distanza, mercato. Non discutiamo l’importanza dell’altro polo cittadino, ma ci vuole anche questo, proprio come serve sia stare svegli che dormire. O no? Semper cui man in man? Macché, Stá sü de doss, che in tempi di Covid ci sta bene. Non mi stare addosso, ovvero lasciami in pace. Ecco, qui si può anche togliere la mascherina, come in casa. Non solo in senso fisico.

Saluto e ringrazio anche il falchetto – sarà il solito gheppio che ogni tanto vedo a fare lo “spirito santo? o la poiana o lo sparviero? – che ha lasciato una penna remigante appena fuori dal boschetto di canne, e la garzetta che ha lasciato poco lontano una piuma bianca. Insieme ai suoi cugini aironi – quando si degnano di levarsi loro albero preferito, un insolito alberone dotato di lunghe spine – frequenta soprattutto le riproduzione di marcite che hanno allestito di fronte alla facciata dell’abbazia, al di qua della strada che la tocca. Ogni tanto ci arriva l’acqua, ma questa simil-marcita non è più come quelle originali di una volta, è un simulacro fatto ad uso expo (come molte cose in questa metropoli oggidì). Un tempo qui ci vivevano davvero, fino agli anni Cinquanta, lavoravano e facevano foraggio alla cascina San Bernardo (qui alla mia destra), che oggi è cadente ma fa ala a un nuovo frutteto, il “giardino dei frutti antichi” e fa da base alla coltivazione di grani anch’essi antichi nei campi attorno, curata dall’Umanitaria.

Quegli ultimi campari lavoravano proprio come i cistercensi che arrivarono dalla Francia, bonificarono e cominciarono a costruire l’abbazia. Oggi però a prendere vanga o badile e a infangarsi, in quest’angolo di mondo, sono proprio pochi; i più non ne hanno proprio neppure idea. In ogni caso, per trovare le ultime marcite di Milano bisogna andare altrove.

Sta passando un camion della manutenzione del parco. È il parco della Vettabbia, dimenticavo di dire; lo cura il Depuratore. Fecero questo parco, infatti, per compensazione ambientale. I primi alberi furono piantati per nascondere il depuratore alla vista e ingentilire quello che resta comunque una cloaca, anche se oggi è smart e friendly. La gente anni fa qui non voleva il depuratore. Temevano traffico di fanghi tossici e inquinanti, rumore e puzze… e con qualche ragione. Ma la perfida Europa, sì proprio la comunità europea, ci obbligava a farlo: era uno scandalo, una minaccia alla salute, una metropoli come Milano senza depuratore!

Sia come sia, minacciate di atroci sanzioni dal burbero burocrate sovrannazionale, le istituzioni riluttanti si decisero a fare il depuratore. Questo luogo sfigato era il ricettacolo di tutta la spaventosa marea, per motivi geografici e pedologici: tutte le acque di Lombardia scorrono da Nord-Ovest a Sud-Est, lo sanno anche le volpi ma noi meno furbi ci permettevamo di ignorarlo; e qui siamo appunto a Sud-Est di Milano, dove ogni cosa fluisce spontaneamente secondo il corso naturale e inevitabile delle acque.

Ma chi conosce le acque, ormai, a Milano? Solo quei disgraziati di Niguarda e viale Fulvio Testi che subiscono le esondazioni del Seveso? O i rivieraschi del Lambro, l’unico fiume che scorre ancora a cielo aperto ed esonda naturalmente, senza dover risalire i tombini? Gli altri fiumi a Milano sono ormai sotterranei, compreso l’ignobile Olona che zampilla fresco e pulito dal Sacro Monte di Varese e arriva qua fetido come una discarica cosmica per scomparire giustamente nel sottosuolo – ma lo ricordo bene col suo carico di veleni e olezzi, ci abitavo vicino da bambino. Ne parlo a proposito del Far West milanese. Le uniche acque in superficie a Milano sono le acquette addomesticate del Naviglio popolate un tempo da bohemien e popolino, oggi da digitanti colla testa piegata all’ingiù sullo schermetto. Niente di esotico, anche se l’acqua agisce sull’inconscio (per quello attira) e conduce in uno stato mentale di semi-sogno, per cui ci si può anche immaginare in qualche isoletta.

Però di subtropicale qui ci sono per ora solo le periodiche alluvioni monsoniche concentrate in periodi inopinati, dopo le siccità estive sempre più lunghe. Emergenza per la quale si è avuta la bella pensata di stralciare un pezzo di Parco Nord e disboscare per farne ricettacolo di acque esondabili. Alleluia, che Dio la mandi buona agli abitanti del luogo, ai bipedi come agli uccelli e altri animaletti sfrattati.

Insomma, tutte le acque, comprese le dolci rogge fra i residui campi, erano un concentrato d’orrore; i canaletti, la falda, tutto soggiaceva all’orrido complotto intossicante, esalava mefitici fumi allucinogeni. Un peccato, addensato proprio là dove quasi un millennio prima gli industriosi monaci avevano cominciato a renderci ricchi e benestanti facendoci raccogliere foraggio più volte l’anno, scavando canalini, irrigando e sbadilando, accogliendo perfino semi-eretiche santone e comunità poco ortodosse che se ne stavano ben lontane dal centro per non incorrere negli strali della Religione Ufficiale. Ancora oggi, chi l’avrebbe mai detto, Milano è una città agricola fra le più importanti d’Italia, beninteso nella zona Sud, dopo la linea dell’umido che separa la pianura secca da quella irrigua – in via Laghetto, per la precisione, c’è questa cesura: là arrivavano i navigli e il marmo per il Duomo, oltre quel confine, più giù iniziavano i fontanili e le risorgive e l’agricoltura più prospera.

Qui siamo nel Parco Sud, mezzaluna fertile padana salvata dall’ambientalismo anni Ottanta e Novanta che sfiorò perfino le amministrazioni pubbliche, per sottrarla alle mafie edificatorie. Parco diventato a fatica istituzionale, sempre sull’orlo di una crisi di nervi da Ligresti in poi, con le proposte di nuove tangenziali, nuovi palazzoni e nuovi obbrobri sempre in agguato.

Il depuratore si fece, insomma, ma da uno diventò trino per venire incontro al buon senso e ai timori della gente: invece di uno solo monstre, se ne fecero tre, altri due fra Rozzano e Peschiera Borromeo e questo, ridotto di volume e di impatto.

A sinistra della panchina dove mi trovo ora, proprio sotto il Monte Rosa, ci sono laghetti artificiali predisposti per riprodurre un poco di natura. Un laghetto circolare esce appunto dal depuratore per ostentare l’acqua pulita che ne esce – pulita davvero, popolata da pesciolini, gamberetti e uccelli. Tanto che a volte trovi qualche irregolare a pesca. Gli altri laghetti, con poca fantasia, sono stati fatti squadrati come piscine, ma fanno in qualche modo anch’essi la loro bella figura, circondati da alberi un po’ più cresciuti (ontani e salici autoctoni doc, però messi troppo vicini fra loro con scarsa scienza forestale e già pericolanti e in parte tagliati, perché non si sa ma si teme di immaginare). Anzi, contrordine, li hanno appena tagliati: non si sa chi né perché, anche se alcuni, troppo fitti e messi su un terreno fragile di riporto, evidentemente, franavano.

Ne rimangono comunque molti, di alberi. Soprattutto, in quell’angolo umido allignano animali e circolano rari fotografi naturalistici a riprenderli: nutrie in primis, flagello delle sponde che trivellano senza pietà ma tenere come orsacchiotti, e una gran copia di aironi, garzette, tarabusi e nitticore, gallinelle d’acqua, anatre varie e financo i rari martin pescatore e cavalieri d’Italia. Da un censimento naturalistico del 2016 risultavano anche altri volatili: capinera, cinciallegra, cinciarella, codibugnolo, cormorano, fringuello, gazza, ghiandaia, luì piccolo, passera mattugia, pettirosso, picchio verde, scricciolo, storno e tuffetto. Un’abbondanza incredibile a Milano.

Beninteso, tutti questi alati non si vedono sempre; soprattutto quando spadroneggiano i cani lasciati allo stato brado, cosa che viene d’istinto ai proprietari in questi spazi altrove rari in città: scendono dall’auto e il fido si scatena, non ne poteva più. Ma gli altri animali? Gli uccelli scappano, ma rasoterra e nell’acqua ci sono serpenti, rane, topolini, conigli, lepri, ricci e altro: tutti se la svignano, ma tornano appena il nostro migliore amico risale sull’auto o si allontana verso la civiltà.

Sono arrivato da queste parti nel mezzo del cammin di mia vita, prima abitavo a Nord-Ovest della città. Sono sceso con la piena, quando qui era ancora il regno del cattivo odore, ma ora sono rincuorato. Il depuratore, bio-eco-compatibile con i suoi batteri 4.0, fa il suo dovere e oltretutto si è portato di contorno il parco. Questo parco cresce con i suoi alberelli, ed è già in una coppia di fatto con il confinante parco Cassinis, o Parco delle Rose, finora tristemente noto per il “boschetto della droga” detto di Rogoredo o peggio Drogoredo (il quartiere, poveretto, in realtà non ha nulla a che fare con tutto ciò: è al di là di barriere fatte da svincoli e ferrovia, ma tant’è, effetto social e mass media). Quell’ex-inferno ora è ripulito e ancora più selvatico e godibile di questo parco della Vettabbia, per gli amanti del selvatico. L’hanno affidato agli stessi che gestiscono il Boscoincittà, dove iniziai la mia storia di piantatore di grane, e qui a spirale ricomincia la mia storia: ora sono più vecchietto e lascio fare ai volontari di nuova generazione, mi limito a goderne i frutti. Buon lavoro.

Nei due parchi, niente bar né locali, piccolissimi parcheggi, giusto una pista per Mountain-Bike e un parchetto avventura vicino alla tangenziale con baracchino ristoro nel Parco delle Rose, dove c’era una discoteca, ora regna il silenzio. Capannotti e strani insediamenti diroccati raccontano che qui un tempo ci fosse un karma pesante: baraccamenti abusivi e illegalità.

Al Parco Cassinis, nome che la toponomastica ufficiale riserva alla piccola porzione di parco più addomesticata, vicina all’imbocco della tangenziale, la domenica si assembrano i sudamericani per le grigliate e le partite di pallone, abbondano i bambini con genitori annessi per salire sulle carrucole e sugli alberi attrezzati al parco avventura. Ma per il resto della settimana si può circolare a piedi per ore fra i due parchi attraversando solo una volta la strada senza problemi. Si sale anche sulla minimontagnetta fatta coi rifiuti che riempirono quello che era il Porto di Mare, mai compiuto porto urbano alternativo alla Darsena, favoleggiato quando si chiuse definitivamente la cerchia dei navigli e si pensava di spostare merci fin dall’Adriatico attraverso il Po. Nulla di fatto, se non scavi e ghiaie usate per costruire il vicino quartiere popolare, poi l’acqua arrivò ma fu preda di pescatori e indigeni vari. Là si faceva il bagno negli anni del ventennio e della guerra. Oggi dove c’era l’acqua si può salire sul terrapieno alberato per vedere il mitico skyline dei grattacieli da una parte e l’abbazia dall’altra. Ottimo punto per valutare in un’occhiata i due poli di cui dicevo sopra.

I signori di città non venivano certo qui, il Porto di mare era roba da poveri locali che senza dover arrivare all’Idroscalo e si tuffavano per rinfrescarsi, me lo raccontano i vecchietti del luogo. I ricchi transitavano dalla periferia solo per fiondarsi nelle ville sui navigli esterni o in Brianza o sui laghi, in era pre-Maldive.

Ora non c’è più acqua ma al centro del parco c’è un pratone che ripetutamente, a tratti, s’è allagato per l’alzarsi della falda o per le piogge intense; dove un tempo rumoreggiavano gli aeromodellisti ora c’è un fitto boschetto di pioppi già robusti, spontanei e simpatici, che hanno rinselvatichito la conca. Sarà diradato in parte per mantenerlo vitale, così dicono. Lasciar fare alla natura? No, qui non è un’oasi, si interviene.

Attorno al parco delle Rose c’è ancora la congerie di capannozzi semiabusivi, carrozzerie e campetti sportivi in ordine sparso, ma resiste anche la trattoria Casottello dove fanno cotolette alla milanese d’un tempo, e l’omonima cascina vicina, ora gestita da festaioli senegalesi tambureggianti e frequentata da gente di tutti i colori (in zona ce n’è di ogni). E dire che qui era stata immaginata la “Città giudiziaria”, ovvero tribunale e annessi e connessi. Giammai, te li vedi gli avvocatoni e i solenni magistrati aggirarsi per queste lande? Non se ne fece nulla, ovvio. Molti vedono ancora, tuttavia, il verde come spazio vuoto e quindi sospetto e fanno altri sogni lisergici come quello di installarci una simil-Woodstock per i megaconcerti. Forse per aver mancato quell’evento cinquant’anni fa, non si arrendono a nulla, forse solo il covid li farà desistere.

Nella zona verde dove si immagina pervicacemente di addensare e spremere decine di migliaia di giovani ignari, invece, al massimo si incontra qualche pattuglia di vigili in bicicletta e qualche sorniona auto della polizia che per scrupolo controlla che non tornino i tossici e gli spacciatori. Ma si incontrano fagiani, lepri e ghiandaie, picchi, runner, solitari camminatori distanziati socialmente che in tempi di covid possono anche abbassare la mascherina senza conseguenze. Di notte, pipistrelli, civette e allocchi.

Noi abitanti del Corvetto e zone limitrofe, insomma, siamo ai lembi di una piccola giungla appena definita e mappata dopo decenni. Acquattata fra gli svincoli, i campi e i binari della ferrovia (incantevole da fare a piedi il percorso sul binario abbandonato di fianco all’abbazia: saggiamente il treno fu allontanato di lì per proteggerla dagli spostamenti d’aria e dagli strepiti dell’alta velocità). Per trovare qualcuno di civilizzato bisogna uscirne per inoltrarsi nel piccolo borgo di Chiaravalle o tornare verso viale Omero.

In queste lande arrivo in una decina di minuti a piedi da casa. Tanto che orami mi sento più chiaravallese che milanese, almeno in Ispirito. Passato da piazza Corvetto (dove rendo omaggio al nuovo albero piantato dove un chiosco è divenuto luogo di ritrovo culturale che con letture di poesia, incontri e musica rallegra da due anni l’altrimenti triste slargo, percorso l’alberato viale Omero, oltrepassata la piccola chiesetta medievale di Nosedo e l’omonima cascina, parte un piccolo vialetto di romantici tigli a fianco della strada. Fa da cornice – e fra qualche anno farà ombra – al proseguimento della pista ciclabile che proviene da Porta Romana per menare a Chiaravalle. Il percorso riproduce, secondo i promotori del parco, il Cammino dei monaci, quello che facevano a piedi verso e dal centro della città; va anche oltre Chiaravalle, toccando le altre abbazie della zona, Viboldone e Mirasole solo per restare vicino a Milano, qui in zona Sud-Est. In effetti, qui si può camminare a passo lento lungo le stradine in terra battuta e andare in direzione dell’abbazia vedendola da lontano e avvicinandosi passo passo. È una forma di ecologia della mente, di contemplazione in movimento. Arrivando dalla città, a un tratto appare, in fondo; il vialetto sterrato doppio va dritto fra due file di pioppi cipressini, ed ecco la Ciribiciaccola. Ci sono dei vecchi pioppi sul ciglio della strada, proprio davanti alla facciata; sulla destra un po’ all’interno, di fianco a una roggia, c’ il nonno dei pioppi, cui fino a poco tempo fa era appesa un’altalena.

Il parco della Vettabbia ha anche una propaggine più boscosa a Nord del depuratore, ma di accesso meno facile, priva di stradine; tutti alberi piantati di recente ma già vigorosi – coi pioppi si deve attendere poco, in pochi anni i tronchi e le chiome sono consistenti. Ancora meno frequentata, sulle carte si chiama “Bosco di Nosedo”. In questa zona c’erano gli alberi di noce, come a Rogoredo le querce (rogora in dialetto, da rovere), nel vicino Castagnedo, dove abito, i castagni (in pianura?). A Nosedo c’è anche l’associazione Nocetum, animatrice del Cammino dei monaci, fatta da battagliere religiose guidate dall’anziana suora Ancilla, nume tutelare dell’accoglienza a madri in difficoltà e ai bimbi Rom. Hanno un orto, celebrano nella chiesetta prestata anche agli ortodossi, fanno educazione ambientale. Fan respirare la zona e fungono da viatico per il parco con una strepitosa siepe profumatissima d’estate, un gelsomino che trionfa appena alla fine del viale Omero.

Dimenticavo. Dalla panchina dove sto scrivendo nelle belle giornate si vedono anche le Grigne e il Resegone, e via via le cime della Bergamasca; anche gli Appennini, dall’altra parte. Senza bisogno di salire su di una torre, su un grattacielo o agli ultimi piani di un casermone di periferia. Raro vedere a Milano tanto spazio attorno in tutte le direzioni. Anche il silenzio qui è strano, la tangenziale lontana (il Parco delle Rose invece è più vicino al GIF – il Grande Ininterrotto Flusso).

Ciliegina sulla torta, gli animali nottambuli. Oltre alle civette, barbagianni e allocchi, d’estate sono tornate le lucciole, alla faccia di Pasolini. Non è il primo parco dove riappaiono a Milano, al Parco delle Cave da anni si fanno le lucciolate notturne per vedere i loro richiami amorosi-luminosi. Qui la prima lucciolata, questa scorsa estate, è stata davvero commovente, con la gente dotata di mascherina ad attendere l’apparizione dei maschi volanti e delle femmine infrattate ad aspettarli fra i cespugli e sui prati lungo le rogge. Piccole luci, fragili e delicate. La cosa strana è che oltre a questo incanto si vedevano contemporaneamente in lontananza i lampeggiamenti dello skyline, le luci potenti e intermittenti in cima ai colossi, i fari moderni. A distanza di sicurezza. Da qui però sembravano anch’essi innocue lucine immaginarie. Forse vuol dire che ci possono stare, in questa città sia i segnali forti del business che troneggiano ai bordi dei boschi verticali, sia le lucette effimere ed esili della magia naturale?

Stefano Fusi

Articolo perfetto! Conosco molto bene tutta la zona e la sua evoluzione nel corso degli ultimi decenni.

Da poco so anch’io della presenza della volpe da queste parti. Sulle lucciole non sapevo nulla.